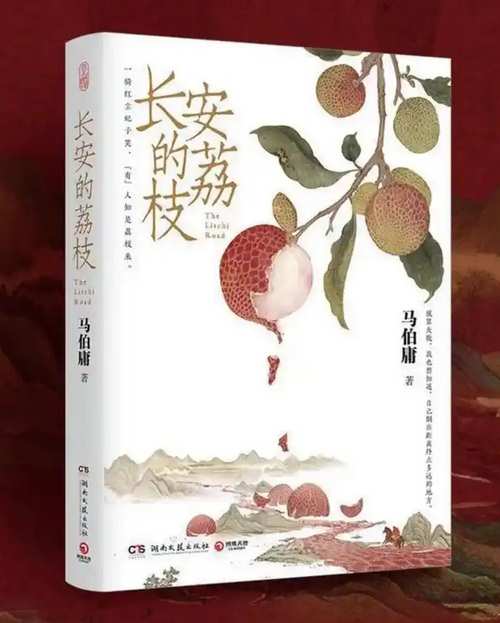

荔枝背后的大唐危机——读《长安的荔枝》有感

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,这是杜牧笔下唐玄宗与杨贵妃间浪漫美好的爱情画卷,也是千百年来许多文人墨客竞相传颂的爱情象征。然而,翻开马伯庸的《长安的荔枝》,才惊觉贵妃展颜一笑的背后,竟藏着无数的辛酸、无尽的绝望和无边的悲情。

小说中,九品小吏李善德被委以荔枝使的重任,他需要从岭南运送大量新鲜味美的荔枝至长安。但是,岭南距长安有5447公里之遥,而荔枝“一日色变,两日香变,三日味变”,在当时的运力条件下,要将新鲜荔枝运达长安,简直是天方夜谭。为此,李善德绞尽脑汁,日夜无休。他精于计算,改良储存方法,甚至亲自试验荔枝的保鲜时间。“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”这是李善德在遭到质疑时发出的呐喊。于是,他命令三批人马同时出动,采用不同的荔枝保存方法,一旦发现荔枝腐烂则立即折返。首次尝试,三队人马皆铩羽而归。然而,他说,既是退无可退,何不向前拼死一搏。于是,他开始了第二次尝试,第三次,第四次……沉重的荔枝在大批人马的拖拽下,在漫长的古道上扬起阵阵尘土。终于,在最后一次尝试中,李善德在长安城门前,看到那“一骑红尘”。

从李善德努力的过程中,我们可以看到为了筹措运送荔枝的费用,右相向驿边百姓增税,致使百姓苦不堪言,纷纷逃逸,曾经安宁的村落如今一片荒芜,只剩下残垣断壁见证着百姓的绝望。可以看到朝中大臣们在李善德稍有运送荔枝头绪时,就如饿狼扑食般急于抢功揽利,他们丑恶的嘴脸在利益面前展露无遗。

李善德自己,也因荔枝运送之事,得罪了身边亲近之人,内心的矛盾与痛苦日益加深。可以理解,他期望借此次荔枝运送获得皇帝的赏识,为妻儿谋求更好的生活,让家人不再受贫寒之苦。但他又不愿为了半纸功名伤害身边之人,更不忍直视因自己的行为致使无数无辜百姓陷入水深火热之中。他逐渐意识到自己在不知不觉中,已沦为与那些追逐名利的朝廷大臣无异的逐恶之人,曾经坚守的初心在现实的重压下渐渐崩塌。

李善德的命运让我想到了动画电影《哪吒之魔童降世》中的申公豹。在我看来,申公豹并非一个十足的坏人,他原本也是一个有理想、有抱负的神仙,但在天庭的权力体系中,他始终被边缘化,得不到应有的认可。为了证明自己,他不得不走上一条极端的道路,甚至与哪吒为敌。然而,他只是迫于生存的压力,做出了许多违背初心的事情。就如同李善德一样,原本是一个有良知的小吏,但在权力的压迫下,只得无奈地挣扎:他研发出的荔枝“冷链运输”方法成为压死岭南人民的最后一根稻草,多少岭南家庭因为这几罐要被送到长安城的荔枝而流离失所,只为博得贵妃的一笑。

这样的矛盾与痛苦,恰是晚唐官场的缩影:大臣们争功诿过,蝇营狗苟,为点滴利益丑态百出。古典文学研究家陈寅恪先生在剖析唐代政治制度时指出,晚唐官场倾轧、权力争斗为常态,官员多为私利钻营,罔顾社稷苍生。恰如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的心酸,也如“何乡为乐土,安敢尚盘桓”的痛苦。我们看到太多太多流离失所家破人亡的苍生百姓,也看到一如李善德这样身处时代漩涡之中的小吏,通过其内心的挣扎来揭示人性的复杂。李善德的挣扎,不仅仅是个人命运的挣扎,更是那个时代的缩影。他像极了现代社会中的“打工人”,为了生活、为了家庭、为了活着,不得不面对各种压力与挑战。我们每个人都有可能成为李善德,面对权力与欲望的诱惑,我们该如何选择?是像申公豹一样,为了利益不择手段,还是像李善德那样,在挣扎中坚守自己的底线?李善德给了我们答案:他最终转变成了一个敢于对抗权贵、为百姓发声的人。

《长安的荔枝》不仅仅是一个关于荔枝转运的故事,更是一部关于小人物奋斗、成长和坚守的传奇。马伯庸用他细腻的笔触,为我们描绘了一个真实的唐朝官场,让我们看到了那些在历史长河中被遗忘的小人物的身影。繁华落尽,随遇而安,李善德最终按照自己的方式度过余生,也算是活出了一种通透的人生。

(作者为西南政法大学学生)

公安备案号 50011202501662

公安备案号 50011202501662